Hasta hace pocos años, Albania era el país más misterioso de Europa. Casi nadie sabía situarlo en un mapa y muy poca gente sabía de su existencia. Y los pocos que sabían algo de Albania eran militantes de la izquierda más radical que admiraban al tirano Enver Hoxha, un comunista desquiciado que gobernó Albania con mano de hierro desde 1944 hasta su muerte en 1985, y que fue primero prosoviético, luego rompió con Moscú y se hizo promaoísta chino, y por último, cuando rompió con la China de Mao, proclamó orgullosamente que Albania sería una fortaleza aislada del mundo en la que sus habitantes, si fuera necesario, comerían hierba pero serían libres de toda injerencia extranjera. Por desgracia, como tantas veces ocurre cuando se trata de psicóptas que detentan el poder absoluto, la profecía de Enver Hoxha se cumplió: los pobres albaneses sufrieron tantas penalidades que al final tuvieron que comer hierba. Pero de la libertad, ay, nunca supieron nada: el país era una dictadura paranoica en la que era imposible sentir o pensar nada en contra de los mandamientos del Partido. Si la distopía de “1984” se hizo real en algún lugar de la tierra -y por desgracia se hizo real en muchos lugares-, el peor de todos ellos fue la Albania de Enver Hoxha.

Pero hasta en un lugar tan férreamente paranoico como la Albania comunista existió un artista libre que supo expresar sus ideas sin miedo a ser ejecutado o encarcelado. Y ese artista fue Ismaíl Kadaré (1936-2024). Que en la Albania dictatorial y encerrada en sí misma se publicaran novelas como “El general del ejército muerto” (1963), “Crónica de piedra” (1971), “Abril quebrado” (1977) o “El palacio de los sueños” (1981, aunque fue prohibida) es una prueba de que el arte puede sobrevivir a todas las imposiciones y a todos los dictadores. Nadie puede explicar cómo fue posible que un novelista tan libre como Ismaíl Kadaré lograra publicar su obra en la Albania paranoica y aterrorizada por las delaciones y las detenciones arbitrarias de todos los opositores. Hay quien dice que el dictador Hoxha, que nació en la misma ciudad que Kadaré, no se atrevía a eliminar al único escritor albanés famoso en medio mundo por causas de prestigio nacional. El caso es que Kadaré, a pesar de coquetear continuamente con el peligro, logró salir airoso de su lucha con el poder. Nadie se acuerda hoy en día de Enver Hoxha. Pero cualquier aficionado a la literatura tendrá las novelas de Kadaré en su biblioteca.

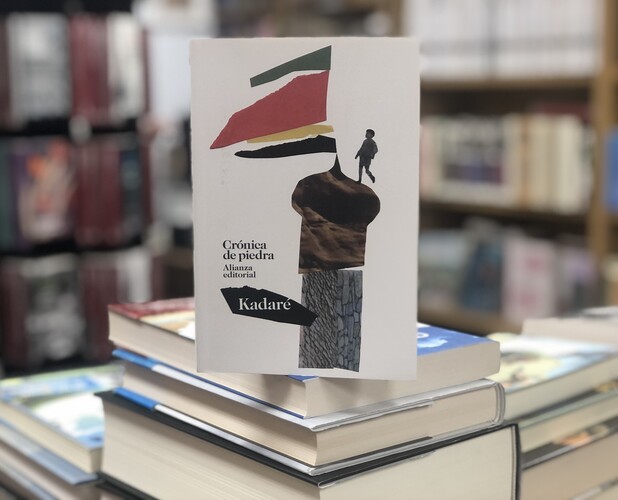

“Crónica de piedra” (1971) es una maravillosa reconstrucción de la infancia del escritor en su ciudad natal de Gjirokastër (o Argirocastro), que es la innombrada ciudad de piedra que se levanta en la frontera misma con Grecia y que Kadaré evoca durante los años de la Segunda Guerra Mundial en que la ciudad fue ocupada sucesivamente por los italianos, los griegos, los nazis y varias facciones de guerrilleros albaneses. Los críticos han descrito esta novela con la temible etiqueta del “realismo mágico”, pero ninguno de los tediosos tics y manierismos del “realismo mágico” latinoamericano contamina la impecable maestría literaria de esta novela. Todo lo que se cuenta está filtrado por la mirada de un niño fantasioso que transforma la realidad con cada mirada hacia lo que ocurre a su alrededor. Y la Albania de los años de la guerra mundial era un lugar pródigo en acontecimientos inexplicables. Primero, porque el país estaba sometido desde tiempos inmemoriales a las rígidas normas de las vendettas de sangre que enfrentaban durante siglos a los miembros de una misma familia que debían cobrarse una deuda de sangre a causa de un ultraje cometido por otro miembro de su familia cincuenta o cien años atrás (y los ultrajes que debían expiarse con la muerte podían ser un simple beso dado sin permiso a una chica). Y en segundo lugar, porque la ciudad fue ocupada intermitentemente por diversas potencias extranjeras -italianos, griegos, nazis- que dejaron su huella en la ciudad. Y por último, no hay que olvidar la portentosa capacidad de Kadaré para crear personajes inolvidables, como el preso que no sabe vivir fuera de la cárcel y se queja por no poder volver a ingresar en el presidio, o como el extraño personaje bisexual que se acuesta con todos los soldados extranjeros que puede, o la mujer que tiene barba, o el muchacho que se compra unas gafas, o las mujeres que cotillean desde el salón de las casas de piedra que se levantan por toda la ciudad de piedra.

“Crónica de piedra” es un libro delicioso a pesar de que cuenta historias terribles de muerte y destrucción. Está empapado de humor y de fantasía -nada que ver con el “realismo mágico” de García Márquez- y es capaz de devolver la vida a unos personajes y a una ciudad que hace siglos que han sido convertidos en polvo por el paso del tiempo y el rodillo implacable de la historia. Ismaíl Kadaré logró ganarle la batalla a un dictador psicopático y logró construir un gran retablo narrativo a partir de las historias que vivió en el Callejón de los Locos de una pequeña ciudad perdida en el corazón de los Balcanes. No es poco mérito para un artista.

Eduardo Jordá, escritor y traductor

Por séptimo año consecutivo, el Taller de Lectura con Eduardo Jordá centrará nuestra programación cultural para la temporada 2024-2025.

El formato del taller es presencial y virtual. A continuación detallamos las fechas y las lecturas propuestas:

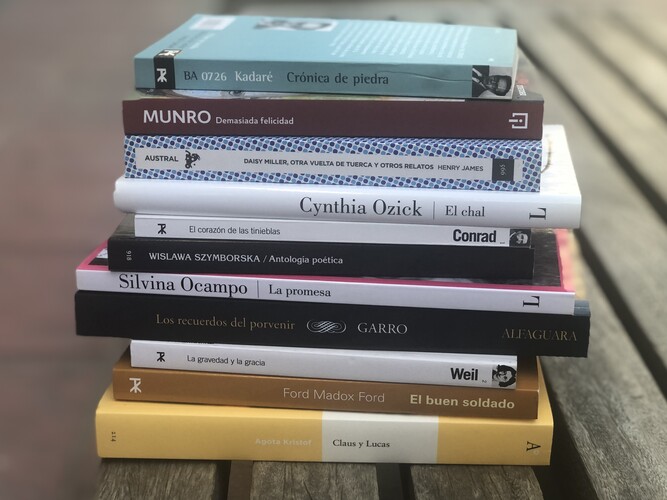

CLAUS Y LUCAS, Agota Kristof / 18 de septiembre

EL BUEN SOLDADO, Ford Madox Ford / 10 de octubre

LA GRAVEDAD Y LA GRACIA, Simone Weil / 14 de noviembre

LOS RECUERDOS DEL PORVENIR, Elena Garro / 12 de diciembre

LA PROMESA, Silvina Ocampo / 16 de enero

ANTOLOGÍA POÉTICA, Wislawa Szymborska/ 13 de febrero

EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS, Joseph Conrad / 13 de marzo

EL CHAL, Cynthia Ozick / 10 de abril

DAISY MILLER, Henry James / 22 de mayo

DEMASIADA FELICIDAD, Alice Munro / 12 de junio

CRÓNICA DE PIEDRA, Ismail Kadaré / 10 de julio